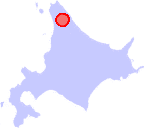

北大天塩研究林

- 所在地:宗谷振興局天塩郡幌延町問寒別

- 面積:22,517ha

- 調査期間:春天塩調査 4月下旬~5月上旬(GW)

- カメラトラップ調査 5月~11月(月一回、年により変動)

- 夏天塩調査 8月上旬~8月下旬

- 秋天塩調査 9月上旬~11月上旬の週末

北大天塩研究林(北海道大学

北方生物圏フィールド科学センター付属天塩研究林) は、大学付属研究林として最北端(北緯45度)に位置し、 国内研究林としても最大級の面積を誇っています。

林内を縦に走る問寒別川の東側には蛇紋岩地帯が広がり、アカエゾマツの純林が広がっています。 また、一部地域にはテシオコザクラ・オゼソウ等の貴重な植物の群生地も広がっています。

変わって西側は泥炭地帯が広がり、トドマツやハンノキ等の針広混交林に覆われています。 かつては石炭や海竜の化石等が採掘されている場所でした。

天塩での調査は1975年から約50年間ほぼ毎年行われており、

過去には春グマ一斉駆除制度や森林環境の悪化などによる生息数の減少、 その後の生息数の回復といった個体群の変動の様子も我々の調査結果に克明に表れています。今後も地道にモニタリング調査を続け、ヒグマの個体数や生息地に関する動向を追っていきたいと考えています。

現在天塩研究林では長期休みや週末を使って、春~秋にかけて通年調査を行っています。沢・林道からなるルートを研究林内にくまなく約30ルート設定し、地図とコンパスを用いてルートを歩きながらヒグマの痕跡(採食跡・足跡・糞など)を探します。見つけた痕跡から研究林内のヒグマの個体数推定やヒグマの食性の調査を行っています。また、カメラトラップ調査では研究林内に自動撮影カメラを仕掛け、ヒグマの背こすり行動や採食行動の調査を行っています。

2024年度夏天塩隊長のPR

日本最北という立地、東西で全く異なる土壌、北大天塩研究林は特別な研究林です。そしてクマ研の天塩調査はその広大な天塩研究林を地道に踏破していくものです。問寒別川から眺めれば、美しい山々や手前にのどかな牧草地が広がる研究林も、ひとたびその中に入れば美しい山々は頑強な笹薮に変わり、のどかな牧草地ははるか遠く、調査隊員は地を這いつくばるようにして沢筋や急斜面を進みヒグマの痕跡を探さなければなりません。札幌を離れて行う天塩調査は隊員同士の結束を強め、絆を育みます。

私は天塩の山を歩くのが好きです。ヒグマの痕跡を探しながら自然豊かな森の中を練り歩くと、我々生命が驚くほど複雑に進化したことに畏敬の念を抱かずにはいられません。地球史上いくつものカタストロフィックなイベントを経験し、危機を一緒に乗り越えてきた様々な生命が、命をつなぎ同じ地面の上で全く異なる形態、植物や昆虫、人、そしてヒグマとなって生きているという奇跡を天塩研究林は教えてくれます。

美しい北大天塩研究林と調査を助けてくださる研究林の皆さんに感謝を込めて。

大雪山黒岳

- 所在地: 北海道大雪山系

- 調査期間: 8月上旬~9月上旬

- 調査基地: 黒岳石室

大雪山は北大クマ研で最も歴史のある調査地の一つです。以前はトムラウシ山周辺や高原温泉でも調査が行われていましたが、現在は黒岳周辺のお鉢平・桂月岳・雲ノ平を主な調査地としています。調査地は高山帯ということもあり、

植生としてハイマツ・ミヤマハンノキ・ウラジロナナカマドといった木本類やハクサンボウフウをはじめとした多くの高山性の草本類をみることができます。 気候も冷涼で9月まで残雪がみられ、また早い年では10月に降雪が始まります。

大雪山は見晴らしがよい山の上からヒグマを安全に観察することができます。 その利点を生かし、ヒグマ直接観察を通してヒグマの個体間関係・登山者とヒグマの関係・ヒグマの採食生態などについての様々な調査を行っています。クマ研の調査地でヒグマを直接見ることができるのは大雪山だけなので、非常に貴重なフィールドです。

2024年度大雪隊長のPR

大雪山はアイヌ語で「カムイ・ミンタラ」(神々のすむ庭)と呼ばれており、その名に恥じないような絶景が広がっています。まわりを壮大な山々に囲まれ、足元では高山植物が咲き乱れている光景はまるで天国のようです。大雪調査ではそんな素晴らしい絶景の中、何時間も同じ場所で待機しヒグマが現れるのを待ちます。なかなかヒグマが現れない時は退屈で変わらない景色にも飽き飽きしてきますが、そんな時は眼下をゆっくりと流れる雲やあたりを飛び交うトンボの大群、近くを走り回るシマリスの姿に目を向けるとそんな気持ちも変わります。ヒグマが見られないことに焦っている自分とは裏腹に周りの大自然ではゆっくりと時間が流れていて、それに気づくと自分の焦りがどうでもよくなって気長にヒグマを待とうと思えます。札幌では課題やテストに追われ忙しい毎日を過ごしていますが、大雪山はそんな毎日を忘れさせてくれる素敵な場所です。 皆さんぜひ訪れてみてください。

石狩西部

- 所在地:北海道札幌市西区・南区

- 調査期間:新歓踏査 4月

週末踏査 週末(不定期)

冬眠穴調査 3月中旬~4月上旬

札幌市は約200万人の人口を抱える日本有数の大都市でありながらも、市内の7割近くが森林に覆われています。 また、この一帯はヒグマの生息地域としても知られており、 しばしばヒグマが人里に下りるなどのニュースが世間を賑わせています。そんなヒグマと人との距離が近い場所でもある一方、札幌市を含む石狩西部地域のヒグマ個体群は絶滅が危惧されています。 そこでクマ研では、他の調査のない週末を利用して週末踏査を行い札幌近郊に生息するヒグマの痕跡データの蓄積を試みています。

また、早春にはヒグマの冬眠穴を探す冬眠穴調査を実施しています。かんじきを履いて雪の残る山に入り、冬眠から目覚めたヒグマの足跡を探して逆向きにたどることで冬眠穴の発見を目指します。

2023年度冬眠穴隊長のPR

冬眠穴調査をする冬の終わりは、山はまだ白い雪と茶色い幹しかなく、一見すると生命をあまり感じられません。しかし、踏査をしていると、枝から伸びた様々な形の冬芽、雪に負けず力強く伸びるササなど、むしろ厳しい冬の環境の中で懸命に生きている生物がコントラストとして映え、一年の中で一番「生」を感じられると私は思います。

また、踏査で自然を存分に感じた後は、すぐに人工的な建造物が立ち並ぶ街に戻ってくるのもこの調査の特徴です。踏査が終わると札幌市内の美味しい料理を食べることができ、文明レベルを一般人まで引き上げることができます。この自然と文明をより感じられることも私は大好きです。

踏査に参加する私たちは基本的には学生です。毎日コンクリートとコンピュータに囲まれ、机上で理論をこねくり回している学生達にとって、札幌市というすぐそこにある自然があるフィールドはとても良い環境だと思います。たまには右手にペンではなく地図を、左手に紙ではなくコンパスをもって山を歩きませんか?

- 所在地: 青森県下北郡佐井村

- 調査期間:

12月下旬 - 調査基地: 佐井村・大間町・風間村

ヒグマの調査ではありませんが、毎年暮れに下北半島でニホンザルの行動に関する調査のお手伝いをしています。 個体群の行動圏や生息環境の変化を知るため、主に採食跡や個体群の直接観察、テレメトリー調査等を行います。 クマ研の他にも例年多くの個人や団体が参加しているため、調査基地は大変賑やかです。

過去の調査地

過去には以下の地域でも調査が行われていました。2025年現在では行われておりません。

設立以来の調査記録はクマ研の部室に紙媒体で保管されています。

浦幌道有林:痕跡調査・資源量調査等

北大中川研究林 :フキ資源量調査・冬眠穴調査等

洞爺湖中ノ島 :エゾシカ生息環境のモニタリング

日高山系(幌尻・カムイエクウチカウシ岳・他)

知床周辺

岐阜白山ツキノワグマ聞き込み調査

支笏湖周辺

道南

東大富良野演習林

コメント

コメントを投稿